港中大深圳研究院研究員楊宏峰教授團隊揭示破壞性地震前的11個月先兆訊號

香港中文大學(港中大)地球與環(huán)境科學系楊宏峰教授及其團隊,發(fā)現2019年四川威遠頁巖氣田的5.6級地震前長達11個月的先兆性斷層活動。這項突破性發(fā)現發(fā)表于著名期刊《Communications Earth & Environment》,揭示地震發(fā)生前長時間的先兆訊號,為破壞性地震的誘發(fā)機制及救災策略提供新見解。此前,楊教授團隊于2020年研究曾引起各地學術界關注,揭示了該地區(qū)的水力壓裂可誘發(fā)破壞性地震,而本次研究更加深入地探討其誘發(fā)機制,加深對水力壓裂誘發(fā)地震的認識。

自2017年以來,楊教授的團隊一直研究四川盆地(中國頁巖氣開發(fā)的主要區(qū)域)的誘發(fā)地震。雖然大多數誘發(fā)地震規(guī)模較小,但有些地震可能具有破壞性,導致人員傷亡和嚴重經濟損失。由于缺乏對這些破壞性事件機制的深入了解,令制定有效應對策略面臨嚴峻挑戰(zhàn)。在2020年,團隊揭示了2019年發(fā)生于威遠頁巖氣田的極淺層地震可能與水力壓裂有關。水力壓裂是一種透過向低滲透性的頁巖層注入高壓水而產生裂縫,以提高頁巖氣產量的技術。研究首次記錄因水力壓裂誘發(fā)的地震例子。2023年,團隊更發(fā)現了水力壓裂誘發(fā)地震的新機制。

圖:資金平博士(左及中)及楊宏峰教授(右)參與實地工作,在野外裝置地震儀收集地震訊號。

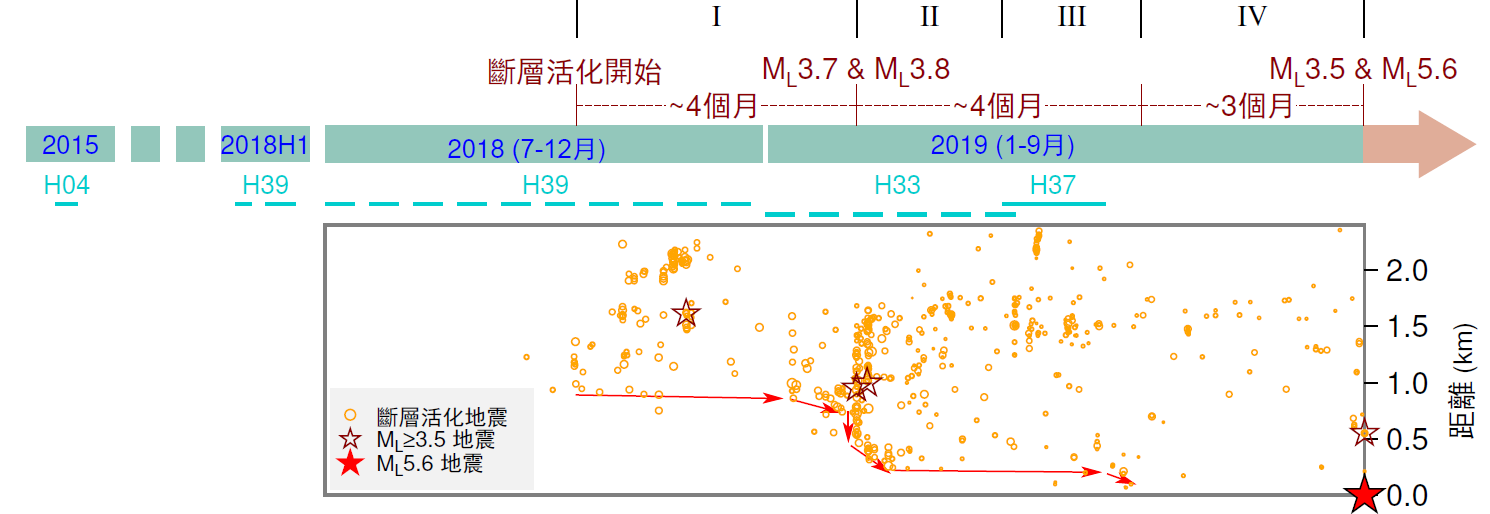

在最新研究中,團隊利用近斷層地震儀數據及先進的數據處理技術,以極高精準度(定位誤差小于10米)識別出2019年四川威遠5.6級地震發(fā)生前的長時間地震先兆訊號,并與該區(qū)頁巖氣開采活動有關。數值模擬進一步顯示,無震滑移──即沿斷層的緩慢非地震性運動──是長時間先兆斷層活動的主要因素。該區(qū)于2015年開始開采油氣,并設置多個水力壓裂平臺向頁巖注入高壓水。受H39平臺水力壓裂流體進入斷層影響,斷層于2018年10月開始活動。隨后,因受到多個平臺持續(xù)水力壓裂的影響,先兆性前震因而沿著斷層向主震震源遷移。楊宏峰教授表示:“由于地震會在壓裂活動結束之后發(fā)生,這使得難以及時采取有效緩解措施。我們的研究發(fā)現長時間的先兆性斷層活動對評估誘發(fā)地震的風險。這類持續(xù)性的地震活動在地震前11個月反映斷層面的狀況,對隨后的破壞性地震有所警示,顯示微小的斷層運動如何逐漸演化至災難性事件的發(fā)生。”

圖:2019年四川威遠5.6級地震發(fā)生前的11個月內出現先兆訊號。

這些先兆訊號可視為活躍頁巖氣開采區(qū)域的災害預警。研究團隊計劃繼續(xù)在四川盆地進行研究,擴大地震數據庫,以支持研發(fā)預警系統(tǒng)。研究團隊中還包括由香港博士研究生獎學金計劃資助的第一作者資金平博士,以及第一共同作者、香港研究資助局博士后獎學金計劃得獎者兼現任嶺南大學助理教授楊雨韻博士。

研究論文全文見:https://www.nature.com/articles/s43247-025-02151-1

2020年研究結果:https://www.cpr.cuhk.edu.hk/tc/press/cuhk-professor-investigates-extremely-shallow-earthquake-related-to-shale-gas-production-in-sichuan/

楊宏峰教授目前在深圳研究院承擔的項目:國家項目-NSFC-聯合基金項目:基于密集臺陣觀測和人工智能方法的四川威遠頁巖氣田地震研究(項目編號:U2139203)

關于香港中文大學深圳研究院地震研究實驗室:香港中文大學深圳研究院地震研究實驗室負責人是深圳研究院研究員,港中大地球環(huán)境科學系楊宏峰教授,實驗室致力于利用海底地震儀研究俯沖帶地震及俯沖帶動力學、利用地震臺陣觀測數據探測斷裂帶結構、檢測誘發(fā)地震,探究誘發(fā)地震形成機制、模擬地震破裂,分析地震危險性。

信息來源:[香港中文大學傳訊及公共關系處] https://www.cpr.cuhk.edu.hk/sc/press/cuhk-scholar-uncovers-precursory-signals-lasting-up-to-11-months-before-a-destructive-induced-earthquake/

相關新聞詳情

2025年05月13日

港中大深圳研究院研究員楊宏峰教授團隊揭示破壞性地震前的11個月先兆訊號

2025年05月09日

港中大研發(fā)全球首個磁控血液凝膠纖維機械人 實現顱內腫瘤精準治療